Vaccination : les infirmières en première ligne, dans le monde entier

29 octobre 2025

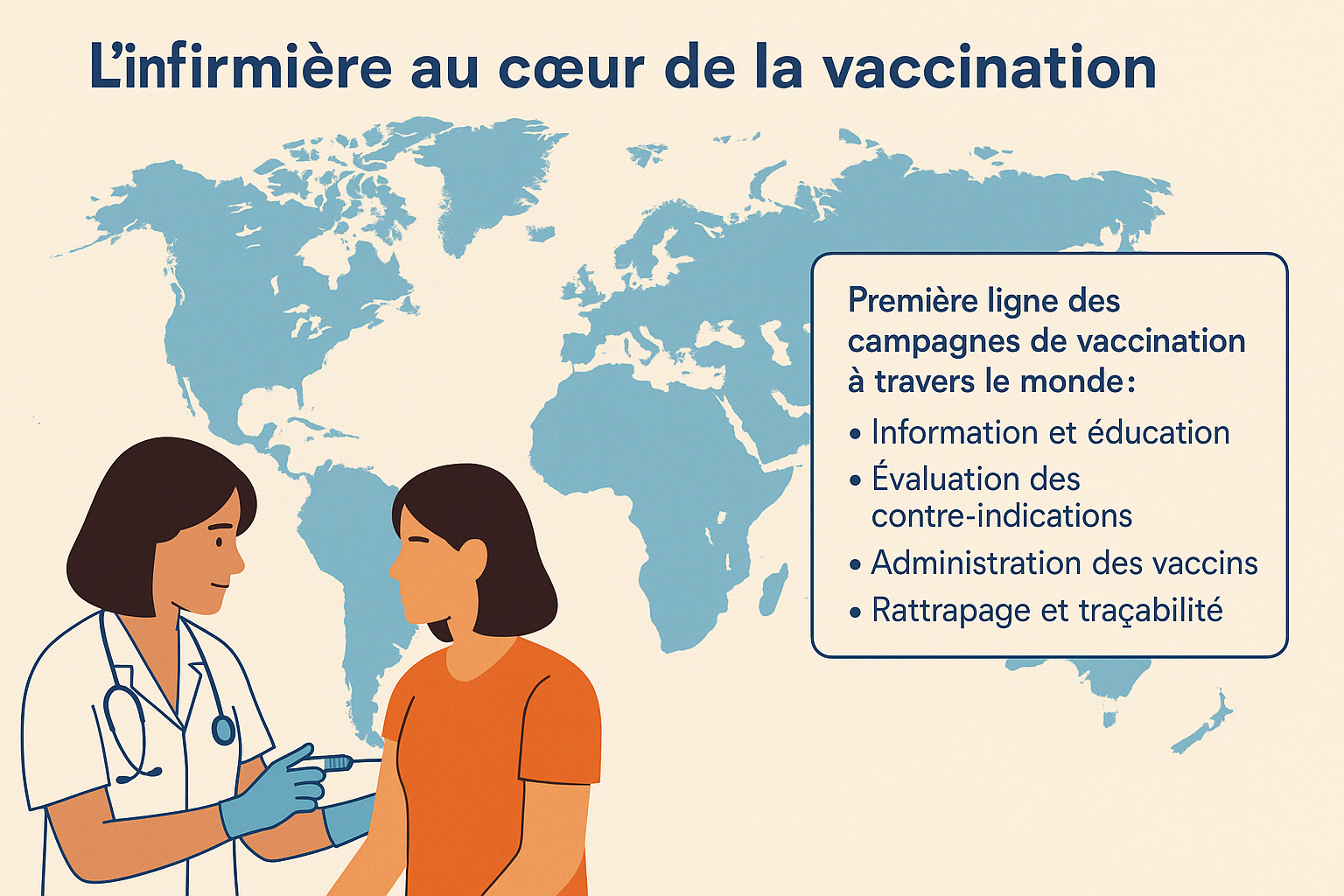

Du Rwanda au Canada, de la Finlande à l’Australie, la vaccination repose avant tout sur les infirmières. Ce sont elles qui organisent, expliquent, rassurent et protègent. Dans la plupart des pays, elles ne se contentent pas d’administrer les doses : elles prescrivent, planifient et suivent les campagnes de vaccination. Et pour cause : sans elles, aucun programme vaccinal ne tient dans la durée.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 60 % des actes de vaccination dans le monde sont réalisés par des infirmiers. Ce sont souvent les seuls professionnels de santé accessibles dans les zones rurales ou isolées. Là où la vaccination atteint les taux de couverture les plus élevés, c’est toujours parce que les infirmières ont été placées au centre de la stratégie de santé publique. Les infirmières sont en première ligne, du village isolé aux grandes métropoles.

En Europe : la confiance et la proximité

En Finlande ou en Suède, les “public health nurses” tiennent la clé du succès : elles gèrent les cliniques de santé de l’enfant et assurent le suivi vaccinal à l’école. Leur rôle ne se limite pas à injecter, mais à éduquer, évaluer et conseiller. Résultat : plus de 95 % de couverture vaccinale pédiatrique, un record européen, et une adhésion élevée des parents grâce à la relation de confiance instaurée.

Aux Pays-Bas, les “youth health nurses” du service public Jeugdgezondheidszorg convoquent les enfants, vérifient les carnets et administrent les vaccins. Le processus est entièrement intégré dans le système de santé publique, avec une traçabilité numérique nationale.

Au Royaume-Uni, les “practice nurses” et “school immunisers” sont formées et autorisées à vacciner en autonomie, sous protocoles validés. La stratégie “call/recall” garantit le suivi des rappels. C’est une organisation rigoureuse, mais avant tout humaine, centrée sur la confiance.

Et en France ?

Depuis août 2023, les infirmières peuvent prescrire et administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal chez les personnes de 11 ans et plus, à l’exception des vaccins vivants chez les patients immunodéprimés.

Elles peuvent également vacciner contre la grippe saisonnière et la Covid-19 dès 5 ans.

Cette évolution, attendue depuis vingt ans, fait enfin de la France un pays aligné sur les standards européens. Reste à organiser concrètement cette compétence : consultations vaccinales, traçabilité, coordination territoriale.

En Afrique : la vaccination, pilier du soin infirmier

Sur le continent africain, les campagnes de vaccination sont menées depuis des décennies par les infirmières communautaires. Au Rwanda, chaque centre de santé dispose d’un “nurse in charge of immunizations”, responsable du registre électronique, du suivi logistique et de la formation des pairs. Au Ghana, les “community health nurses” assurent la vaccination dans les villages, via le programme CHPS, véritable maillage sanitaire de proximité.

Ces professionnelles sont le visage de la santé publique : elles marchent des kilomètres pour atteindre les familles isolées, garantissent la chaîne du froid et gèrent les réactions indésirables. L’OMS Afrique les qualifie de “colonne vertébrale du Programme élargi de vaccination (PEV)”.

En Amérique du Nord : l’organisation et la confiance

Au Canada, les infirmières de santé publique coordonnent la majorité des cliniques scolaires, communautaires et mobiles. Elles planifient les rappels, vérifient les statuts vaccinaux et forment les étudiants en santé. Elles interviennent aussi dans les campagnes de rattrapage pour les populations marginalisées.

La PHAC (Public Health Agency of Canada) a publié des guides détaillant les compétences nécessaires : communication, sécurité, gestion des effets indésirables. C’est une approche basée sur la compétence et la confiance, soutenue par la société tout entière.

Aux États-Unis, les “registered nurses” sont habilitées à vacciner sans prescription individuelle, grâce aux “standing orders” approuvés par les autorités sanitaires (CDC, ACIP). Les résultats sont clairs : l’autonomie infirmière a permis d’atteindre des millions de patients dans les pharmacies, écoles et centres communautaires.

En Amérique latine : le leadership de terrain

Dans les pays d’Amérique du Sud, les infirmières de santé publique sont les héroïnes discrètes des programmes de vaccination.

Au Brésil, les “enfermeiras” supervisent les campagnes de masse, assurent la planification régionale et la formation des agents communautaires.

En Colombie, le ministère de la Santé a confié la coordination des campagnes à des équipes dirigées par des infirmières, pour garantir la continuité entre prévention, suivi et éducation.

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) souligne que “l’efficacité vaccinale dépend autant du vaccin que de la confiance envers celles qui le délivrent”.

En Asie : la proximité avant tout

En Inde, les Auxiliary Nurse Midwives (ANM) vaccinent les enfants, les femmes enceintes et les adolescents dans les villages les plus reculés. Elles assurent les séances, le transport des doses et la sensibilisation. Sans elles, le pays n’aurait jamais atteint ses taux de couverture actuels.

Au Japon, les public health nurses des municipalités supervisent la mise en œuvre de la Loi sur l’immunisation, organisant les campagnes locales et le suivi électronique.

En Thaïlande, 98 % des centres de soins primaires sont dirigés par des infirmières. Elles y conduisent des séances de vaccination de village, en lien avec les volontaires communautaires.

En Océanie : autonomie

En Australie, les “nurse immunisers” disposent d’une formation reconnue par les autorités sanitaires des États et Territoires. Elles peuvent vacciner en autonomie, gérer les urgences (anaphylaxie, incidents) et animer des sessions communautaires. Cette organisation, structurée et flexible, garantit une couverture vaccinale élevée, y compris dans les zones rurales.

En Nouvelle-Zélande, les “vaccinating health workers” (infirmiers et infirmières) suivent un parcours de certification national, sous l’autorité de Te Whatu Ora, l’agence de santé publique. Leur rôle est essentiel pour toucher les populations maories et isolées.

Un socle commun : la confiance, la compétence, la présence

Partout dans le monde, la vaccination réussit quand elle repose sur trois piliers :

– La confiance, celle que les patients accordent aux infirmières, premier contact du soin.

– La compétence, fondée sur la formation, la supervision et la traçabilité.

– La présence, dans les écoles, les villages, les entreprises, les domiciles.

C’est cette présence quotidienne, enracinée dans le réel, qui transforme une injection en acte de santé publique durable.

En France, le cadre législatif est enfin à la hauteur de ce que la profession attendait.

Reste à mettre en œuvre cette compétence sur le terrain :

– créer des consultations vaccinales infirmières en ville, en EHPAD, dans les MSP et les centres municipaux ;

– déployer des programmes de formation continue sur la prescription vaccinale ;

– assurer la traçabilité électronique (Mon espace santé, DMP) pour suivre les rappels et sécuriser les parcours. Aujourd’hui peu d’adultes connaissent leur statut vaccinal, faute de suivi.

C’est une évolution logique, efficace et économique. Car ce n’est pas seulement le vaccin qui protège, c’est la relation de soin qui le rend possible. L’Etat doit donner aux soignants les moyens de travailler et d’assurer la santé publique. Nous devons développer "l’aller vers". Médecins et infirmières doivent avoir des vaccins dans leurs frigos, avec eux, pour vacciner plus facilement, sans perte de temps.

La vaccination n’est pas un geste technique, c’est un acte de confiance. Et cette confiance, dans le monde entier, porte un visage familier : celui de l’infirmière.

C’est elle qui entre dans les écoles, les maisons, les dispensaires, les entreprises.

C’est elle qui explique, rassure, observe, documente.

C’est elle qui fait vivre le droit à la prévention, au plus près de chacun.

Là où les infirmières vaccinent, les populations se portent mieux. Et là où on leur fait confiance, la santé publique avance.